往事如烟中几位亦师亦友的前贤 ⑦-凯发k8网站

wenmingshanxi.cn指导 山西省文明办

主办 科学导报社

指导 山西省文明办

主办 科学导报社

您给老人让座。

像徐徐春风吹过;

尊老敬老善举,

令人由衷赞歌;

好人全家平安,

好人生机勃勃;

人都有衰老的一天啊,

让社会代代祥和。

—尹世明的《谢卡》

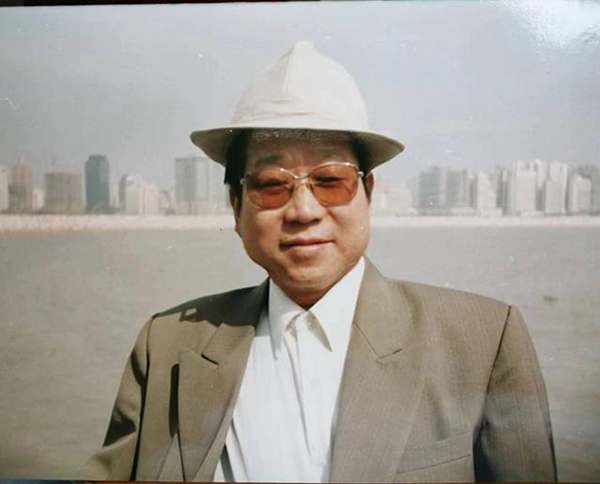

尹世明在山西算位名人,这是有依据的,1998年《青少年日记》杂志就将他的文章置于“名人谈日记”栏,同时刊出简介与肖像。尹世明是山西万荣县人,万荣有“笑话县”之称,山西民间认为万荣人是有些“怪”的,怎么怪?是执拗,较劲,还是傻气,不好说,反正常会有异于常人的思维与行为(当然未必是坏),这点在尹世明身上就有体现。尹世明是新中国成立后最早培养的大学生,这些人的特点是出身好、根正苗红、坚信共产主义、听组织的话,甘当革命的螺丝钉,这点在尹世明身上也有体现。

尹世明上高中时曾入围飞行员挑选,对那个年代有点了解的人都知道,飞行员政审是很严的,不要说家庭,就是八竿子打不着的社会关系有点“问题”都不行。尹世明一直闯到最后一关,解放军总后医院查出他头上有患疮留下的疤痕时,才被刷下来(尹世明后来爱戴帽子,不知是否与此有关)。1956年他报考大学,分数远超北大录取线,地区招生办的人格外关照,让他改报北大,但他坚持要到北师大,因为师范类是全公费的,北大虽有助学金,但还得申请争取,既麻烦又没保证,不去。这就是年轻时的尹世明。

我认识尹世明应是上世纪90年代初,那时他已调省地方志办公室任副主任了。当时方志办租了并州路上机电厅的地方办公,离我们出版社很近,记不清是因为什么和谁一道去过方志办的,但确实是在尹世明的办公室初见他的,因为谈得来就逐渐熟悉,成了有点忘年交意味的朋友,后来他赠我著作时题款用的是“挚友”二字,其实我是担当不起的。90年代初一些学会很活跃,山西省美学学会的会长是山西人民出版社当时的总编李翔德,他招呼我参加学会活动(尽管于此我谈不上研究),学会有几位副会长,尹世明是其一,这就多了一个听他高论向他学习的场合。尹世明写过《鲁迅美学思想初探》《美学向何处去》《后土文化——底蕴深厚千姿百态的美丽百花园》等论文,其中多有独特见解,令人折服。印象中美学学会诸人中,他是在学术上肯下功夫者之一。

我知道他曾在山西师大工作,而且经历过从晋南师专到山西师院再到山西师大的逐步升级过程,最后是从《山西师大学报》主编的位置上调任省政协副秘书长的,但真对他以及《山西师大学报》有所了解,还是在2007年我承担《山西期刊史》的总体编纂之后,因为编纂而看了一些资料,其中包括尹世明的回忆。《山西师院学报》及后来的《山西师大学报》在改革开放开始的年代是有很多成绩的,举上两条,一是1978年全国开展关于真理标准问题的大讨论,从学术到政治,形成一场关于改革开放前途的思想解放运动,《山西师院学报》是山西最先旗帜鲜明支持的,当年连续发文12篇,同时发表一批突破“左”的禁区,在学术与理论上回归实事求是的文章,如关于大寨记工法对发展生产力阻碍作用的研究,等等。二是1983年北京大学某刊发文引进核心期刊概念并倡导进行核心期刊的遴选,文中认为当时够格的核心期刊42种,基本是全国名刊,只有非大刊名刊的《山西师院学报》跻身其间,位居12名。在《山西期刊史》编撰中,我将第八章《改革新时期的激增》单列一节《走向思想解放前沿》,专门记述了山西师大的学报。

在编纂期刊史中,我多次与山西期刊界的专家以及实际操盘者们请教交流,其中就有尹世明。印象深的有两次,一是关于理论与学术的区别,尤其是学术的界定,有了与尹世明等人的讨论最终形成了写入刊史的一段文字:“学术性是指学报是高校学术研究的反映,学术包括两个方面,即学理与方术。学理方面讲究渊源、承继、发展、创新,自成理论体系,具有科学的严密性;方术方面讲究方法、技术、资料的搜集、整理、分析和综合,具有一定的应用价值。”另一次是提及《山西社会主义学院学报》时对学院性质的表述,找他是因为他当过山西社会主义学院的副院长,当时有种说法是“社会主义学院是民主党派和无党派人士的联合党校”,尹世明本人在一次接受电台采访中也有过如此表述,但这一说法准确否,我有些怀疑,于是与尹世明沟通几次,最后确定为“社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院”,应该说,这种表述是准确的,符合办学宗旨也符合事实的。期刊史完成后,新闻出版局报刊处请了二十几位专家审读,征求意见,其中有尹世明,意见反馈回来后尹世明是写得最认真也最长的一位,他对审读意见拟题为《〈山西期刊史〉评审感想及修改建议》,打印成大约五六页,其中有评价、有建议,很是中肯。这时他已经退休十多年了,年龄也70多了,但认真之劲一丝未减。我曾留存了一份复印件,只是现在一时没找到,否则完全可以引述若干的。

尹世明退休后仍多有非常人之举,比如他独创的“谢卡”。为了更清楚地说明,只得先详细描述一下,这是名片大小的卡片,正面一圈花边围着中间的文字,谢卡二字之下,是如诗一般的几行字:“您给老人让座,像徐徐春风吹过;尊老敬老善举,令人由衷赞歌;好人全家平安,好人生机勃勃;人都有衰老的一天啊,让社会代代祥和”。下署七旬老者。卡片背面印有两段文字,上一段为:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。[出处]《孟子·梁惠王》,[释文]尊敬自己的父母,并且推及尊敬别人的父母,爱护自己的儿女,并且推及爱护别人的儿女。下一段为:“奈何五十年,忽已亲此事。[出处]陶渊明《杂诗十二首》‘昔闻长老言,掩耳每不喜,奈何五十年,忽已亲此事’。[释文]老人常常讲人生的道理,年轻时常不乐意听。五十年后,自己也老了,又遇到老人讲的事,才知道老人讲的有道理”。这是我去看望他时,他给我看的,我留了一张,据他讲,凡出门乘公交,每遇给他让座者,他口称谢谢之外,同时奉送一张卡片。我脑海中想象这种场景,猜度他与受赠者当时的情态,颇有感触。我没问他是如何想到这样做的,不过问也枉然,他不会去讲为精神文明建设的大道理,于他而言只是性情使然。这种事我是不会想更不会做的,恐怕绝大多数人也一样,但尹世明做了,这就是年老后的尹世明。

尹世明还干的一件事是策划了一份家庭报《新家风》。2003年发生“非典”疫情,人们的行动受到了限制,老人与子女、子女与子女之间过去因为工作忙、处于不同地方而联系渐少的情况就更明显了。尹世明冒出个建立家庭传媒的念头,他弟弟在某大厂任高级工程师,很赞同兄长的想法,于是由两家老人任社长、顾问,由子女辈6个小家庭轮流每年每家编印一期的《新家风》诞生了。尹世明为小报设计了栏目十几个,有家庭要闻、光荣榜、长辈寄语、晚辈感言、新成果、诗歌书画等,每期几十份在家族中交流,后来范围扩大,有些亲戚也参与进来,而社长、顾问则以点评、奖励、发稿费等形式,鼓励孙子辈积极写稿。在还没有微信的年代,这是一个家庭互通信息增进交流的创举。这一小报尹世明赠我若干份,虽从编辑角度看尚大有可改进之处,但能在家族这个范围中编成并传播已是十分不错了。从报上看,子孙辈儿分布在北京、厦门、太原等六七处。而其中表现优秀、工作上学习上取得成绩者不在少数。尹世明说,他提出的口号是“建设社会主义的名门望族”,我心里觉得这口气过大,但也没表示什么,倒是很佩服尹世明的敢想敢为,能想能为。后来,我与《山西老年》杂志总编张永利谈到此事,给他看了这份家庭简报,张总编也认为很好,《山西老年》专访了尹世明,并在刊物上发了两页的图文报道。后来《新家风》作为家风教育的事例,还登上了《人民日报》。

2021年,尹世明离世,但我觉得,他在社会上留下的痕迹,在相当时间内估计都不会消褪。

(孙 琇)